Week17 Jonah@Rennes | la semaine précédant les vacances

放假前的一周当然是卯足了劲工作了!

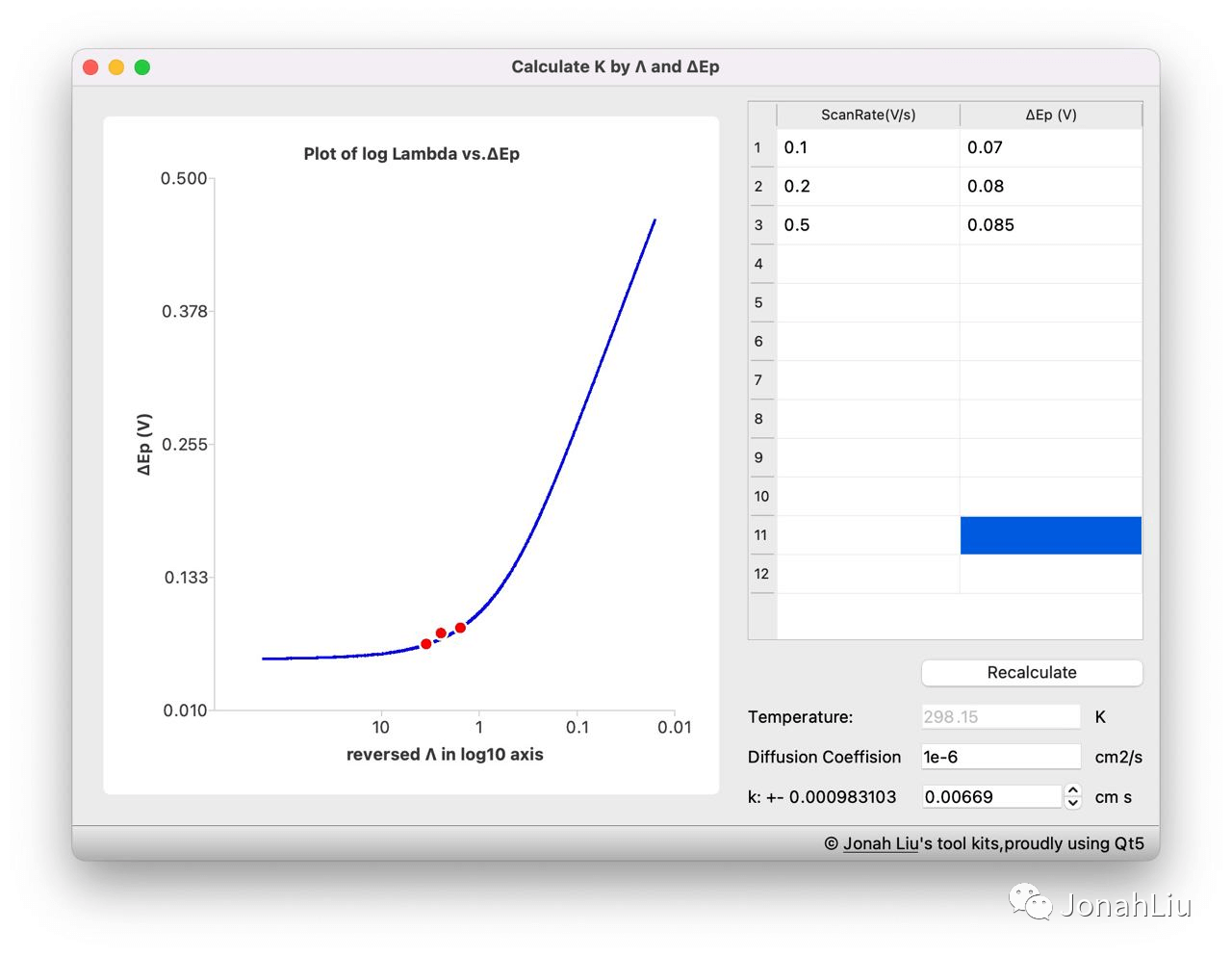

跟Ph和Cor汇报了工作,以及(为了以后偷懒)写了一个小小的计算动力学的工具:

我的目标是:等我以后(万一)做老板了,让我的学生只需要负责实验做好,动力学的计算交给程序。(hope so)

这个目标也就是想想了,动力学很复杂。虽然这个搞懂了,我现在在做的这个系统还是没搞懂……智力有限,大概我是当不成老板了。

放假前的一周当然是卯足了劲工作了!

跟Ph和Cor汇报了工作,以及(为了以后偷懒)写了一个小小的计算动力学的工具:

我的目标是:等我以后(万一)做老板了,让我的学生只需要负责实验做好,动力学的计算交给程序。(hope so)

这个目标也就是想想了,动力学很复杂。虽然这个搞懂了,我现在在做的这个系统还是没搞懂……智力有限,大概我是当不成老板了。

师兄的答辩改变了我对法国人的印象。

从到达法国开始,我对法国人的印象就是:随意、随意与随意。

比如,见到法国人拿面包擦盘子,然后嘬指头的时候以为是个别现象,但见到的越来越多的时候,就c'est la vie了;再比如,当Asia Face在乖乖的等红绿灯的时候,你会看到法国人盼望若无人的做了过去;再比如,走在路上的时候,如果看到一个法国人面对草丛站着,不用想他一定在嘘嘘……(科普下法国公厕是收费的 50欧分每次)

平时我们和教授们也是,说说笑笑相处很自然,没什么特别礼节,甚至有时候都看不出他们是教授还是学生(和国内差别还是很大)。但当场合变得正式的时候,法国人还是很有礼貌……

比如,本来我们在熙熙攘攘地等候着师兄的答辩开始。忽然之间所有人(包括和我们一起坐在听众席的教授们)起立、脱帽、变得肃静,我一脸蒙圈地跟着他们做这些动作。稍后才意识到,原来是“答辩委员会”入场了。所谓地“答辩委员会”,其实就是平时我们日常Bonjour的那些教授们,只是此时此刻,他们有着需要被尊重的身份。

一直等到他们都一一落座之后,我们才慢慢的坐下。——这一切并没有人提示、没有人指挥(或许有提示但我没听到),一起发生的那么不寻常又那么的法式的“随意”。

或许他们所崇尚的liberté(自由) , egalité(平等)包含了极深的对权柄的尊重。自由不是为所欲为,平等不是长幼无序。或许这和法国根深蒂固的天主教传统(Holy Orders 圣秩 的观念)不无关系。

最后,附一张火锅简餐:

想念中国味道了😭

突然间,周末又要迎来40摄氏度的高温。

在经历了上次“还能活过来”的夏天之后,我决定还是去买个风扇……

罕见的高温天气就是莫名其妙的被我碰到了。

欧洲的电器跟物美价廉根本不沾边,想到上次我花15欧买了扫把和簸箕,这次30欧买来的风扇摇摇晃晃噪声震天我也不足为奇了。想到我在国内买这些生活必备品的价格,难怪之前会流传着Made in China是物美价廉的代表……

周四是法国的国庆Fete nationale,课题组同事邀请去他家party,吃了越南春卷(Bánh cuốn)、一起玩了游戏。虽然是纯素的vegetarian食谱,当味道合适时,万物都可以好吃。

大概长这样,图来自网络

阳光带来好心情。

当沉浸的时候,研究上总会有些收获。

在啃了一周偏微分方程和数值模拟的基础知识后,终于看懂了五年前接触到的一篇文章。

故意拍糊的……

所谓看懂,就是:理解了前因后果,也能大致重复出来逻辑、code以及可以尝试新的应用。

这两周一度感慨自己“老了”,对数理公式的理解和记忆不如从前……但也常常自我安慰道:这些东西比之前的要难许多吧吧吧……在没有过度压力的情况下,花时间看懂那些之前不懂的东西,也会有种豁然开朗的喜悦。

不过不服“老”不行,当时学会的东西在两周之后我就忘得差不多了……或者是我记忆力衰退了,或者是因为不怎么用到就印象不深。只记得当时搞懂这些东西时候的喜悦了。

附一张每天路过的草坪:

同事生日邀请我们去参加生日趴。

点餐时被眼花缭乱的法式菜单搞晕了,在一个非常funny同事的“推荐”下点了啤酒和Caesar Salad。

这边的啤酒比国内的要烈很多,每次喝完都要red face……那个funny的同事大概要看我red face故意推荐的😭。不过确实好喝啊。

这是相对清楚的一张……他们是真的不care照片有多糊吗?

周末和教会的小伙伴一起pique-nique。慢节奏的生活让做做不出来的实验和其他一众烦恼烟消云散。

主日之后,相约来到草坪上,吃着简餐,静静地看着天空……聊些有的没的,甚至不需要说话。

我本以为花了很多时间发呆,但看下时间发现其实只有约莫半个小时。或许是我的心太过浮躁罢,总是急切地做这做那,其实只要短短几个小时,就足以改换心情、享受美好了。

等回国之后,我也想尝试这样简简单单地享受生活。

某天逛ytb的时候,发现了一款夏天的食物:普罗旺斯炖菜(Ratatouille),这款菜在法国的知名度到了在超市甚至都有专门的all-in-one原材料包可以买。

于是乎,买之。

按照油管上看起来比较正宗(简单)的教程一步一步制作,索性没翻车。材料包里的香草是点睛之笔,最后加进去之后忽然明白为什么这道菜这么知名。

除了传统当菜吃,用来做盖浇面(需要加点料汁)也是很好吃

吃到第二天的时候,忽然意识到:这不就是法国版的地三鲜嘛!

忽然发现,很多所谓的名菜无非是就地取材,有啥吃啥。

大概法国人也是喜欢在平凡的生活中寻找新奇和乐趣。

后来发现,无肉不欢的我其实吃了两顿就吃不惯了,对我来说还是肉比较能满足我的食欲,蔬菜什么的做配菜就好了。我是肉食主义者,我爱吃肉,吃肉使我快乐。

在柏林犹太人博物馆参观的时候,导游说,在中世纪,并没有什么犹太民族的概念,只有在血统上的犹太人(英文是there are Jews but no Jewish不知道如何翻译更贴切),犹太人的生活和其他日耳曼人并无不同。同样的富足、同样的贫穷、同样的奢华也同样的艰难的生活。

基督教在中世纪驯化了一个又一个的蛮族,从佛罗伦萨到英格兰,甚至北至斯堪地纳维亚半岛,似乎福音已经传遍到了地级,那日降临。只是在这千年中,“冥顽不化”的犹太人却始终让许许多多宣教士铩羽而归。在雕塑Ecclesia et Synagoga(教会和会堂,教堂雕塑中并不罕见,P1)中,Ecclesia手持杯与十架,头戴荣耀冠冕,昂首远方;Synagoga双目被遮蔽,沮丧地手持着断了茅与破旧的将要滑落的妥拉。

Ecclesia对Synagoga遮蔽双眼的解释也渐渐的变为:她故意蒙眼不看拖拉,也拒绝真理。Ecclesia对Synagoga的感情由爱转向厌恶,再由厌恶转向恨。(P2 19世纪末犹太人画像)

情感转变伴随着认知及行为的转变。在一战前的近千年中、特别在十八世纪前后,德意志完成了「神圣罗马帝国」继承者的民族认知,这种认知意味着:他们必须是的基督信仰的捍卫者。

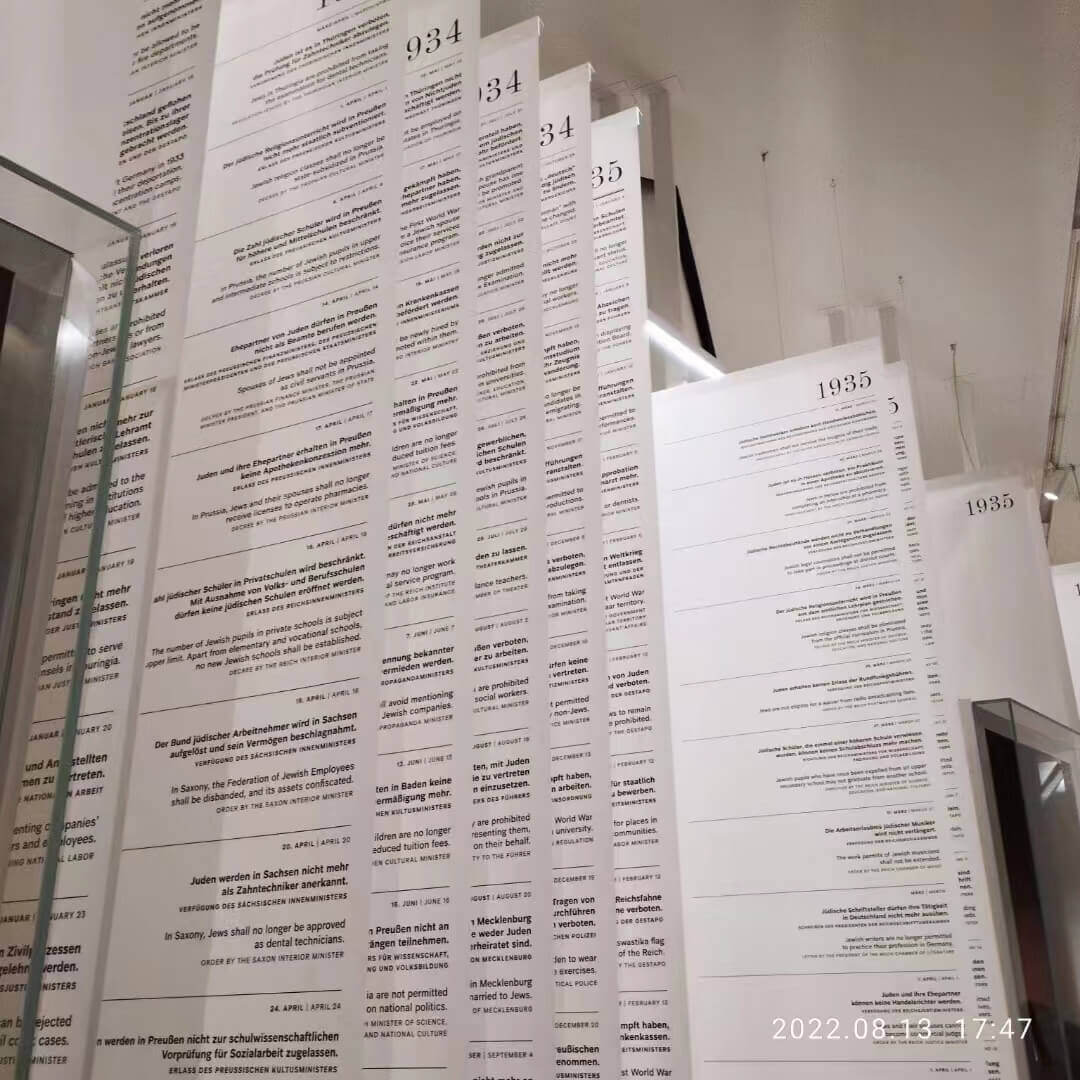

一战WWI失败的德国急需一个渲泄口,而犹太人作为触手可及却无法教化的异教徒首当其冲。直至1933年,酝酿了百年的仇恨终于爆发,连篇累牍的反犹法案出台(P3)。

在悲剧发生前,德国完成了似是两种,却本位一种的心态预备:民族自豪感。一方面他们以某种守护者自居,他们也确实如此;另一方面,他们又开始仇视那些他们始终无法教化的族群。

爱而不得曰恨。或者更俗一点:羡慕、嫉妒而后恨之。

德国在彼时完成这种认知转变用了近百年,在第一次工业革命之后显著提速。如果认知转变的更新速度与社会节奏有关的话,当代快信息节奏的社会或许只需要十多年时间就可以完成。一个显著的也是最近刚好发生的例子,就是近五年的民众对tw的态度。

话至于此,有些事并不便挑更明。

只是对将来深感忧虑,甚愿上主垂怜。